| Psychischer Druck | Inhaltsverzeichnis der Doktorarbeit |

3 Erklärungsansätze für Leistungseinbußen in Drucksituationen

3.1 Historischer Überblick

Bedingungen für die Erbringung optimaler Leistungen sind in der psychologischen Forschung schon lange von großem Interesse. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über einige einflussreiche Forschungsrichtungen gegeben, die Einflussfaktoren auf motorische Leistungen beschreiben.

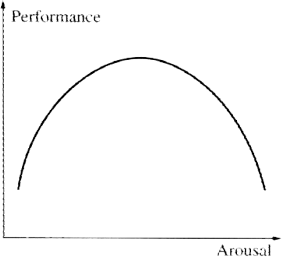

Eine Reihe klassischer Theorien stellen Leistungsveränderungen in Abhängigkeit der physiologischen und psychologischen Aktiviertheit (arousal) dar. Dabei ist die auf tierexperimentelle Studien von Yerkes und Dodson (1908) zurückgehende und später von Broadhurst (1957) aufgegriffene umgekehrte-U-Hypothese der wohl einflussreichste Ansatz. Sie wurde in sehr vielen Bereichen psychologischer Forschung aufgegriffen und zur Erklärung sowohl kognitiver als auch motorischer Leistungen herangezogen. Dabei wird ein Zusammenhang zwischen körperlicher Aktiviertheit und Leistungsfähigkeit derart postuliert, dass ein mittleres Aktiviertheitsniveau zu optimalen Leistungen führt, wohingegen bei geringer oder hoher Aktivierung lediglich suboptimalen Leistungen resultiere (vgl. Abbildung 1). Die umgekehrte-U-Hypothese wurde in der Folge weiter ausdifferenziert und beispielsweise auf unterschiedliche Fertigkeiten (z. B. koordinativ vs. konditionell geprägte Fertigkeiten), Athletentypen (z. B. gering vs. hoch ängstliche Personen) und auch andere Konstrukte wie Angst oder Stress übertragen (vgl. Landers & Arent, 2001).

Abbildung 1: Umgekehrte U-Hypothese (Woodman & Hardy, 2001, p. 293).

Trotz Schwierigkeiten bei der Operationalisierung physiologischer Aktiviertheit und dem häufig unklaren Gebrauch der Konstrukte Angst, Aktiviertheit, Stress und Druck lässt sich festhalten, dass der postulierte Zusammenhang zwischen Aktiviertheit und Leistung in einer Reihe von Untersuchungen gezeigt werden konnte (vgl. Zaichkowsky & Baltzell, 2001; Woodman & Hardy, 2001). Bei allen Erweiterungen und Ausdifferenzierungen bleibt jedoch der wesentliche Kritikpunkt an diesen Modellen bestehen – sie liefern keine Erklärung dafür, wie körperliche Aktiviertheit die Leistung beeinflusst und bleiben damit auf einer beschreibenden Ebene, die kaum zum Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen beiträgt. Auch alternative Konzepte, die von optimalen Zonen körperlicher Aktiviertheit oder emotionaler Zustände für die Erbringung guter Leistungen ausgehen, unterliegen dieser Einschränkung. Ein sehr bekanntes Zonenmodell ist das von Hanin (1978, 2000) entwickelte Konzept der Zone of Optimal Functioning (ZOF). Dabei wird davon ausgegangen, dass es sportarten- und personenspezifische optimale Zonen für die Leistungserbringung gibt. Für die Bestimmung dieser Zonen werden häufig die Zustandsangst, zum Teil aber auch weitere emotionale Zustände (z. B. Hanin & Syrjä, 1995) genutzt.

Große Beachtung in der psychologischen Forschung fanden in den letzten Jahrzehnten Persönlichkeitsvariablen, die die Leistungserbringung in kritischen Situationen beeinflussen. Auch dieser Forschungsbereich wird hier nur kurz angerissen, wobei die Argumente in Abschnitt 3.3.4 zum Teil noch einmal aufgegriffen werden. Wie bereits in Abschnitt 2.1 erwähnt, wird die Stärke einer Angstreaktion in kritischen Situationen wesentlich durch die Persönlichkeitseigenschaft Angst (trait anxiety) bestimmt. Ein weiteres Merkmal, das im Zusammenhang von Druck und motorischer Leistung häufig diskutiert wird, ist die Selbstaufmerksamkeit (dispositional self-consciousness), wobei weiter zwischen privater und öffentlicher Selbstaufmerksamkeit unterschieden wird. Private Selbstaufmerksamkeit beschreibt Aufmerksamkeitsprozesse, die sich auf die eigenen internen Zustände und Prozesse beziehen. Bei öffentlicher Selbstaufmerksamkeit beziehen sich diese auf die äußere Erscheinung oder Verhaltensweisen, die von anderen Menschen beobachtet werden können (Schwarzer, 2000). Zum Zusammenhang von Selbstaufmerksamkeit und Leistungserbringung in Drucksituationen liegen unterschiedliche Befunde vor (vgl. Abschnitt 3.3.4), meist zeigt sich jedoch bei Personen mit stark ausgeprägter Selbstaufmerksamkeit ein deutlicher Anstieg der Angst in Drucksituationen (Saboonchi & Lundh, 1997; Wang et al., 2004).

Eine andere häufig genutzte Unterscheidung betrifft Handlungskontrollprozesse in kritischen Situationen. Kuhl (1992, 1994) beschreibt in seiner Theorie der Handlungskontrolle zwei Kontrollmodi: Lage- und Handlungsorientierung. Bei der Handlungsorientierung sind die kognitiven Prozesse auf das Erreichen eines angestrebten Soll-Zustandes ausgerichtet. Im Unterschied dazu steht bei der Lageorientierung die Analyse der zurückliegenden, aktuellen und zukünftigen Situation im Vordergrund. Häufig zeigt sich ein Nachteil bei Personen mit Disposition zur Lageorientierung in belastenden Situationen (vgl. Beckmann & Strang, 1991). Sahre (1991) findet beispielsweise bei handlungsorientierten Basketballspielern, dass diese in kritischen Wettkampfsituationen eher angemessene Verhaltensweisen zeigen und Korbchancen ausnutzen als lageorientierte Spieler.

Abschließend sei an dieser Stelle mit der sozialpsychologisch orientierten social facilitation-Forschung eine weitere traditionsreiche Forschungsrichtung genannt, die bereits durch Triplett (1898) begründet wurde. Diese beschäftigt sich mit dem Einfluss von Zuschauern auf die Erbringung kognitiver sowie motorischer Leistungen. Strauß (1999, 2002) nimmt detaillierte Zusammenstellungen der Ergebnislage bei motorischen Aufgaben vor, wobei sich ein differenziertes Bild zeigt. Die Anwesenheit von Zuschauern wirkt bei Aufgaben mit konditionellem Anforderungscharakter (z. B. Mittel- und Langstreckenlauf) meist unterstützend. Dagegen finden sich häufig negative Effekte bei Aufgaben mit hohen koordinativen Anforderungen. In Abhängigkeit der Erwartungen der Zuschauer und der Athleten kann die Anwesenheit unterstützender Zuschauer auch einen erhöhten Leistungsdruck erzeugen und sich so leistungsmindernd auswirken.

Im Folgenden werden Erklärungsansätze aufgegriffen, die das choking-Phänomen aus dem Blickwinkel motorischer Kontrollprozesse beschreiben. Dabei werden zunächst in den Abschnitten 3.2 und 3.3 zwei konkurrierende Erklärungsrichtungen dargestellt, die auf Aufmerksamkeitsprozessen beruhen. Diese werden von Beilock und Carr (2001) als Distraction Theories bzw. Explicit Monitoring Theories bezeichnet. In Abschnitt 3.4 wird mit der Neuromotor Noise Theory ein Ansatz erläutert, der unabhängig von Aufmerksamkeitsprozessen Veränderungen des Bewegungsverhaltens in Stresssituationen beschreibt.

>> Distraction Theories